作者: admin来源: 未知发布日期: 2017-07-04查看次数: 7158

朝颜:原名钟秀华,中国散文学会会员,鲁迅文学院第29届高研班学员,参加第16届全国散文诗笔会。作品见《人民文学》《诗刊》《散文》《青年文学》《文艺报》等刊,发表作品近百万字。获《民族文学》年度散文奖、井冈山文学奖、《人民文学》《诗刊》《星星》杂志社全国征文奖、全国“山哈杯”文学创作大赛佳作奖等多种奖项,作品多次被《散文选刊》选载,入选《中国诗歌排行榜》《中国随笔精选》《中国年度散文》《中国散文诗人》《中国校园文学年度佳作》《散文江西》等多种选本。出版有散文集《天空下的麦菜岭》。

一

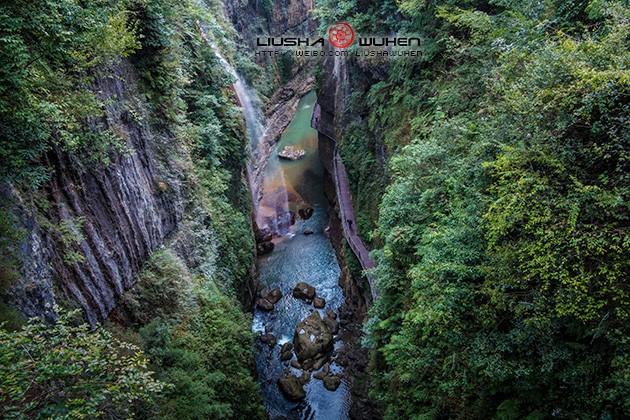

入住大峡谷景区女儿寨酒店,一探窗,便被对面的山石所折服。莽莽群山,接连成片的石群隆起于山顶,高低错落,在苍穹之下构成一条没有规则的线条。云雾温柔环绕,绿树着意攀上身来,但它们仍保持着独有的刚硬和兀立。云一直在浮游、移动,我望着山顶上青灰色的石头,恍惚间就幻化出诸如猎豹、狮子等力量型动物,它们奔跑、驱驰,成群结队,分不清哪儿是头,哪儿是尾。

一切仅仅是个开端。毋庸置疑,在峡谷的深处,一定有更为惊奇,更为峻拔,更为奥妙的石头,等着我与它们相认。

缆车在起伏的山间向上游走,不多时,便与一座“钢铁之城”劈面相遇。山石是林立的,一根根底部相连却又头部相离,石头的尖顶直刺天幕,像钢铁那样笔直,那样坚硬。我会想起张家界,想起那部著名的电影《阿凡达》。同样是喀斯特地貌形成的奇山怪石,恩施大峡谷其实毫不逊色于张家界。坐在缆车上不停地拍照,无论镜头拉远或拉近,取景是整体还是局部,似乎并不需要多么专业的摄影技术,每一个角度都足以构成一幅美妙的图画。

往远处望去,更多的石头笼罩在飘缈的云烟之中,亦真亦幻,恍若仙境。身体依靠机械的力量穿行在空中,那些高大而险峻的事物,隐秘而幽深的远方似乎触手可及。我常常产生一种幻觉,可以像一个衣袂飘飘的仙人,踏着云朵飞翔,足尖立于那高峰中的石头顶端,俯瞰芸芸众生。

事实上,我的灵魂早就脱离了肉身的羁绊,飞向那峡谷的深处。

二

在景区的发端处,迎接我的果然是一片连着一片的石头。山路依着石头而开凿,用架子背斗背负重物的土家族妇女,有着石头那样的韧劲。从山脚到山顶,她们没有缆车,握着一根打杵当拐杖,徒步攀登。累了,并不坐下来歇息,只将手中的打杵撑在背斗下减轻重负,作一次短暂的打尖。一趟又一趟,她们将矿泉水和饮料运送上山,每次只得三十元的报酬。而那些抬着滑竿的土家族汉子,在我们走路都气喘吁吁的时候,他们却健步如飞,晃晃悠悠中,连人带轿已直上云端。这些背妇和轿夫,长得并不高大,就像我们眼前随处可见的“石芽”“石笋”一样,形态各异,却都结实硬朗,仿佛生来就与大山融为一体。

关于土家族,关于恩施大峡谷,留与我的印象更多是神秘。恩族大峡谷的被发现和被开发,仅仅是十余年的时间而已。其实在2004年之前,这儿还叫做“沐抚大峡谷”。据说,峡谷中有个叫“木贡”的村子,曾居住过一个古老神秘的民族,清王朝“改土归流”对之行不通,朝廷不得不在近处的马者设县署对其辖制,诏令他们进贡大米,皇帝则回赠礼品,于是这个村子便被称呼为“木贡”。而“沐抚”称谓的来由,则是因这个神秘民族被清王朝征服以后,新建了一个集市取名“沐抚”,意即受到皇恩的沐浴和抚慰。我猜想,这个神秘的民族,应该就是今天的土家族了。

据说,我们正在行走的七星寨,是土家山皇帝谌德坤所修建。小楼门、中楼门、大楼门、刹流洞、草皮千、鸡公岭、东云庙,七个惊险的寨门,每处都显出一夫当关、万夫莫开的险峻之势。因为惊险,又曾名为“七惊寨”。雄关险隘,山皇帝自立为王,干着杀人越货、强取豪夺的勾当。过去,多少土家百姓在黑土司和山皇帝的淫威下受尽磨难。直到山匪土霸被彻底铲除,土家人才算过上了安生的日子。

这样一个古老的族群,他们是如何在这与世隔绝的苍茫群山中繁衍生息下来,又如何在日复一日的劳作中创造了自己的文明?从“巴人”到“蛮”,再到“土民”,这些“毕兹卡”们,经历了怎样的流变和文化的汇聚?开山辟河,架桥铺路,现代工业的发展,使他们逐渐揭开了神秘面纱,以独特的生存状态呈现在世人眼前,并与众多的民族汇成和谐的一道洋流。那么多的过往,那么多或艰难或光辉的生存史,留下了太多的历史之谜,就像这些从海洋中隆起的石头,已经没有人可以将其中的细节重新呈现了。只是,多少年过去,我们发现,他们身上依然保留着石头一样的坚硬和韧性。

三

关于年代久远的消息,人们往往习惯找到确凿的物证,以获得相应的认知。然而时间的暗流里,太多的事件和物体像浪花那样不断地闪现,又不断地消失。我们的历史被文字和史书喂养,一个许多年没有自己文字的民族,只有口口相传的语言和传唱至今的山歌,一点一点地将过往复活。

就像长阳土家族的民歌里唱到的那样:“有一个美丽的传说,精美的石头会唱歌……”生长在青山绿水间的土家族人,何尝不是与那些遍地开花的石头相生相依?他们守护着,敬畏着这些石头,与石头情感共通,也将太多的精神和向往寄托在大峡谷的石头上。

甚至,当地百姓对于石头的命名,也处处与土家人的生活气息相通。

走在大峡谷的游步道上,不多时便发现一群与山体割裂的方形石柱。只见层层叠叠的石灰石从谷底上升,顶端托起一块漆黑的长方形石头,周身横纹密布,线条流畅,活脱脱就是一副巨型的棺材。象形生义,土家人把它叫做“悬棺高升”。我们知道,悬棺是土家族祖先——古代巴人的一种葬仪。土家人有高葬至孝的习俗,他们把死者葬于高山峻岭的悬崖之上,让亡魂接近神仙,接近天国,使之易于皈附天庭。是天意还是巧合,我们无从探知,但我总是隐隐觉得,大峡谷的石头,具备了土家族的某种基因和密码。

还有大峡谷的镇谷之宝“一炷香”。150米高的柱体,兀立于山体之外,最细部位直径只有4米,看似摇摇欲坠,却又风吹倒,雨打不动。千年万年,它在峡谷里站成永恒,站成一道千古奇观。若以常人的思维去看待这一根高耸的石柱,总是希望找到科学的依据,以揭秘其中不倒的奥妙。我知道,已经有科学家从结构、材料、受力等诸方面因素对其进行过分析。事实上,相比于这些冰冷的没有生命的数据,我更愿意接受那些充满人性和神性的暗示。

同样是这样的一块石头,恩施的土家人却将它看作一炷救苦救难的平安香。

长久以来,在这块土地上,流传着一个感人的传说:相传在远古时期,土家人被雾瘴和毒物包围,生存艰难。天神知道后,便给当地百姓送了一根香,他告诉人们,遇到灾难时,只要把香点燃,天神看到那袅袅的青烟就会来帮助他们走出苦难。后来,当地人心存感激,便把这根香尊称为“难香”,也叫“平安香”。再后来,土家人已经脱离了苦难,这根又细又长的“难香”化身为一根石柱,也就是我们今天所见到的“一炷香”。这根香依然保持着又长又细的样子,每当晴空万里之时,一朵白云缠绕在峰顶,远远看去就像天上的香火。阴雨之时,水气亦升腾起一层薄雾,轻纱样的雾云,同样与香火的青烟相似。

再后来,我一路与各种附着了太多人类气息的石头一一遭逢——

被命名为双子塔的两块石头,状如芦笙,两相对称,外观几乎一模一样,多么像一对连襟的双胞胎弟兄,在世间两两相望;

那根形似一支倒挂毛笔的石柱,人们把它叫做玉笔峰。在恩施人的眼里,它就是玉皇大帝送给大峡谷的神圣之笔,记录着大峡谷的沧桑变迁;

玉女峰则被寄予了爱情的意味。一块高达210米灰岩柱顶端,立着一个背着背篓的土家妹子,日复一日,她痴痴地望着远方,仿佛盼望心爱的人儿快些到来……

行走在恩施大峡谷,我不时被石头的变幻莫测以及它们内心的深情所打动。有时是一根逼真的拇指,有时是一对相依相抱的情侣,有时是一对舐犊情深的母子……它们为何生长出这样的状貌,我不能破译其中的秘密,但我仍然愿意将它们看作有生命的个体,有爱或者痛,有守望还有向往。

恩族大峡谷的开发,一群特立独行的石头呈现,和一个古老隐秘的民族从落后与磨难中走出一样,不啻于完成了某种意义上的复活。

离开恩施大峡谷的时候,我多么想搬一块石头回家。如果我与石头朝夕相处,我不知道会不会从此每天做梦,梦见石头的前世今生。

版权所有:恩施大峡谷旅游开发有限公司 CopyRight © www.esdaxiagu.com All Right Reserved.

增值电信业务经营许可证编号:鄂B1.B2-20150080 | ![]() | 备案号:鄂ICP备15001775号-1

| 备案号:鄂ICP备15001775号-1  鄂公网安备 42280102000431号

鄂公网安备 42280102000431号

技术支持:恩施网站建设 . 恩施百度百捷